キャンバスの白い部分の構造について説明します

キャンバスの白い部分の構造

普段ほどんど気にすることはないかもしれませんね

しかしこのキャンバス地、実は

絵画の仕上がりに直結する

なかなか深い部分でもあります

今回は、ざっくり

このキャンバス地について

説明していきたいと思います。

キャンバス = 布 + 前膠 + 地塗り層

そもそもキャンバスとは

丈夫で厚手の平織り生地のこと

帆布と言えば馴染みがあるでしょうか

トートバッグやスニーカーなどにある

綿や麻の丈夫な布の類です。

絵画用には昔から麻が使われることが多く

画布(がふ)と呼ばれています。

絵画用キャンバスは

布と絵を絶縁するための前膠

と呼ばれる目止めが施され

その上に地塗り層が塗られる

3層構造になっています。

前膠のおかげで

柔らかい布がカチッと平坦に固まって

油絵の具や溶剤から、布を守り

地塗り層のおかげで

絵の具が下地とともに固まって

長い間保存ができるんですね。

昔は兎膠、現在はアクリル樹脂

昔よりキャンバスづくりは

丈夫な麻布に膠を用いて目止めを行い

その上に下地を施して画面としていました。

※膠とは動物の骨や皮を煮詰めた汁で

接着剤の役割で使用されていました。

油絵には兎膠がよく使われています。

前膠が済んだ画布に地塗り層(下地材)を塗って

場合によっては磨きあげる、という

時間のかかる作業でした。

現代では膠の役割をアクリル樹脂が担い

ジェッソを塗布することで

より簡単に下地をつくることができます

中には兎膠ジェッソと言う

古典下地を再現した商品もあるようですので

気になる方はチェックしてみてください。

水性下地(白亜地)について

前章ではキャンバスの白い部分の構造を

説明しましたが

この章では、地塗り層について説明していきます。

地塗り層には

・水性地

・油性地

・エマルジョン地

の3種類あって

それぞれ自分でつくることができます。

私が普段つくる下地は水性地で

兎膠と体質顔料、チタン白を使って

白亜地と呼ばれる下地をつくります。

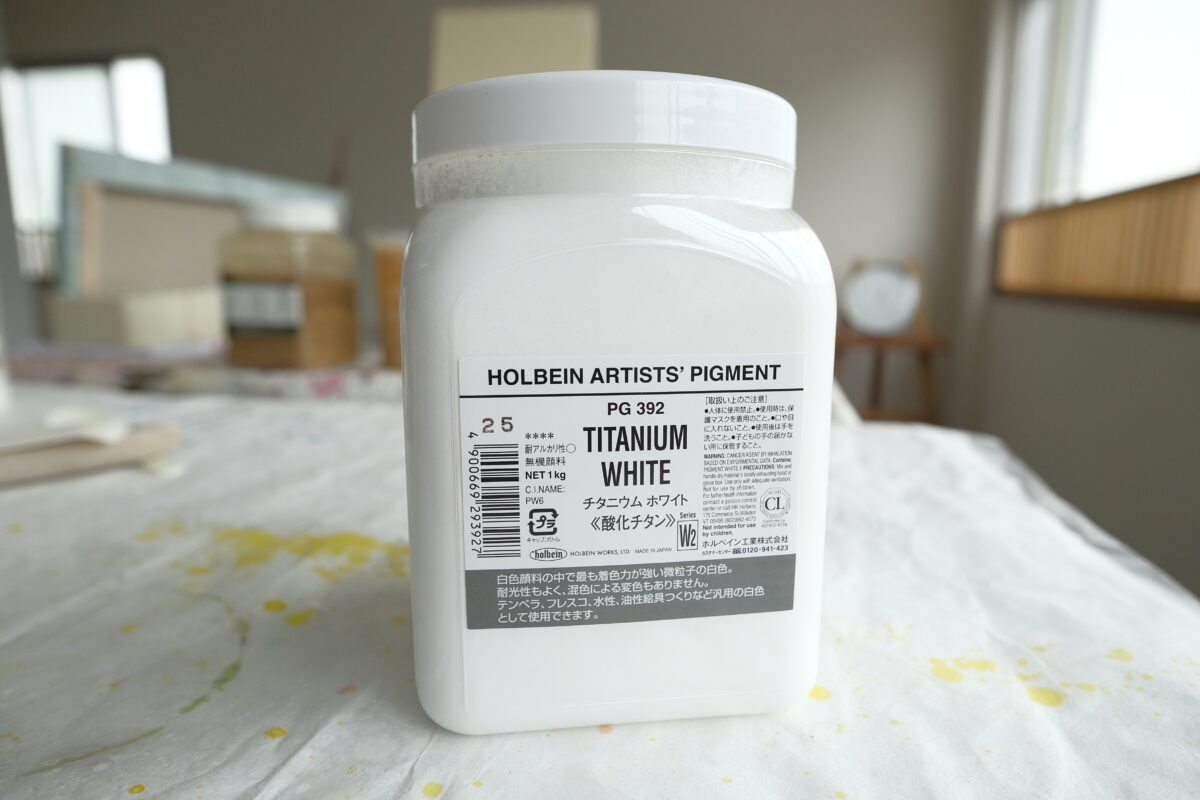

ブログの画像は

・GLUE グルー と呼ばれる兎膠

・白い顔料のチタニウムホワイト

・MEUDON ムードン と呼ばれる体質顔料2種

それぞれのパッケージと

兎膠を水にふやかしているところです

作業手順としては

兎膠を水でふやかし

それを温め、膠水を作ります

そこにムードンとチタニウムホワイトを入れて

画布に塗布をし、何層か繰り返す

というもの。

白亜地をつくる分量は

作家のテイストにより少しづつ変わりますが

一般的な分量は

膠水:ムードン:白い顔料、水が1:1:0.5 ほど

膠は動物性のゼラチンですので

高温多湿な日本ではカビの心配もあり

私は、乾燥した季節に作業したいので

冬に作業することが多いです

白亜地のつくり方の詳しい手順は

その時またお伝えしますね。